屋上にいると、鶯の声がよーく聞こえます。

ホーホケキョ

が標準の鳴き方だと思うのですが、うちの会社の回りにいる鶯は

ホーホケキヒョイ

と、語尾に余計な「ヒョイ」が付きます。去年から。

ってことは、今年の鶯は去年から育った子ってこと???

うぐいすって、春はよく鳴くけど、夏から冬はどうしてるの?と、題名に関係ない悩みを抱えた本日です。

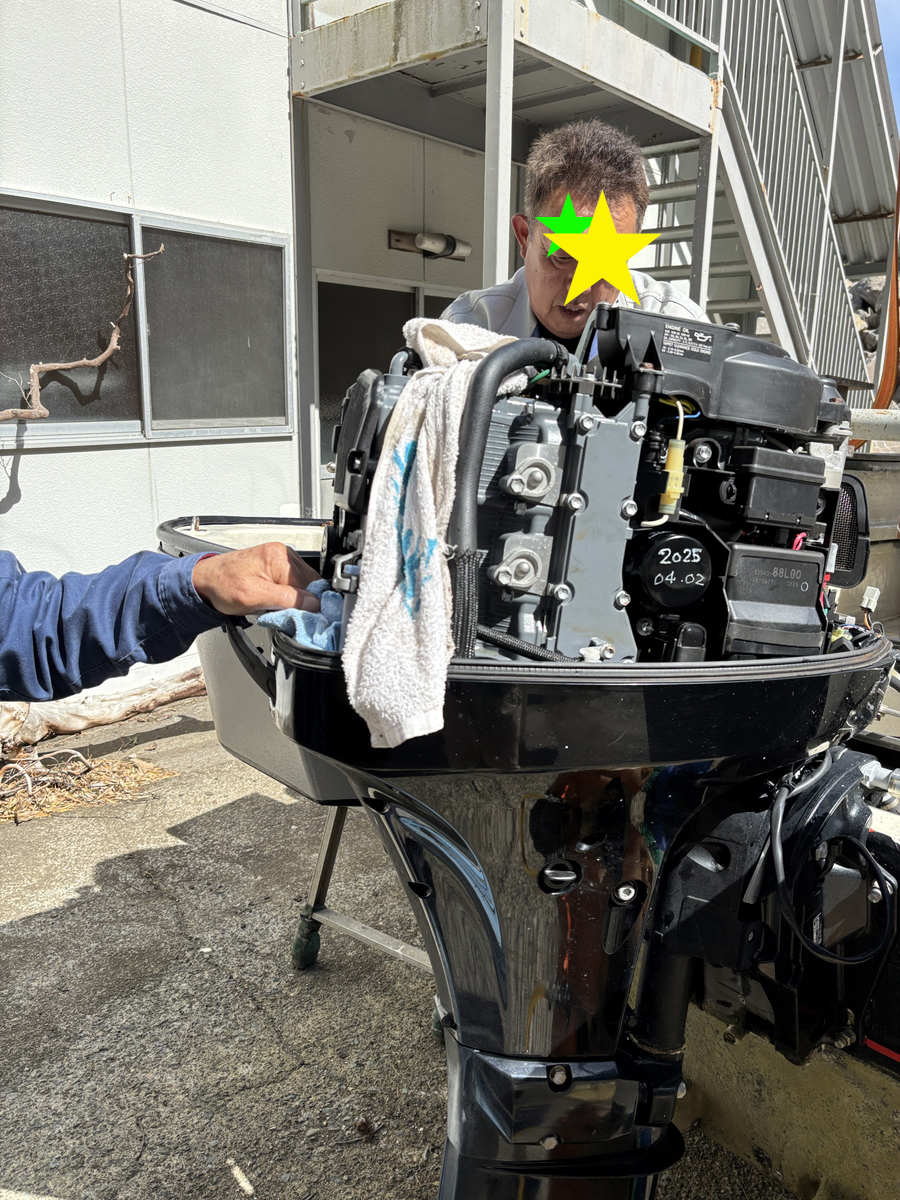

フネの命綱 バッテリー

可搬型の小型艇はエンジン始動用のバッテリーは積んでない場合が多いですが、フライホイールを手動で回すには力が要り過ぎるエンジンは、バッテリーからチカラをもらってセルモーターを回してエンジンをかけます。

エンジン始動用のバッテリーと、アクセサリー用のバッテリーを別系統にする場合もありますが、うちは教養にしています。

その理由は、エンジンオルタネーター(発電機関、ダイナモ)で充電しつつアクセサリー(GPS魚探やi-Pilot、その他の電気系統)を使うシンプルな構造にするためです。

2台設置しているのは、出航日によって順番に切り替えて、どちらのバッテリーも充電済みにするため。

そのためにはエンジンからの発電量が充分あって、アクセサリーを使用して減ったアンペア数を補うだけの余力が必要です。

海の上でバッテリーがあがってしまうと、エンジンも止まってしまうし、とまってしまったら再始動はできません。

クルマと違って、路肩にとめて助けを求めに歩いて探すとか、通りがかりの親切な人にジャンプスタートしてもらう、とかはほぼ、できません。

余談ですが、わたしは出張先でクルマのバッテリーが上がって、親切な人に助けてもらったことはあるけど、それ以降自分の車のバッテリーは特に気を付けています。

バッテリーは一度付けたら一生使えるものではありません。

ヘタることもあるし、長時間エンジンをかけずに放置したら、あがります。

新品のバッテリーでも、充電(エンジンを止めて)せずに電気系統を使ったら、あがります。

ディープサイクルのバッテリーは完全放電しても再充電できますが、充電サイクルは短くなります。

スマホのバッテリーと同じですよね。

定期的に出航しているボートでも、セルを回す力が弱く鳴ったり、チルトの上げ下ろしが情けなくなったりするのもバッテリーが弱って来た目安です。

テスターでボルト数を点検したり、メンテを依頼するなどして、海の上の命綱が切れないようにしてくださいね。

安心安全なボートライフを楽しむために、ガス欠とバッテリー上がりは、誰でも簡単にチェックできる安全最重要項目です。

週末の試乗会のご案内はこちらからどうぞ